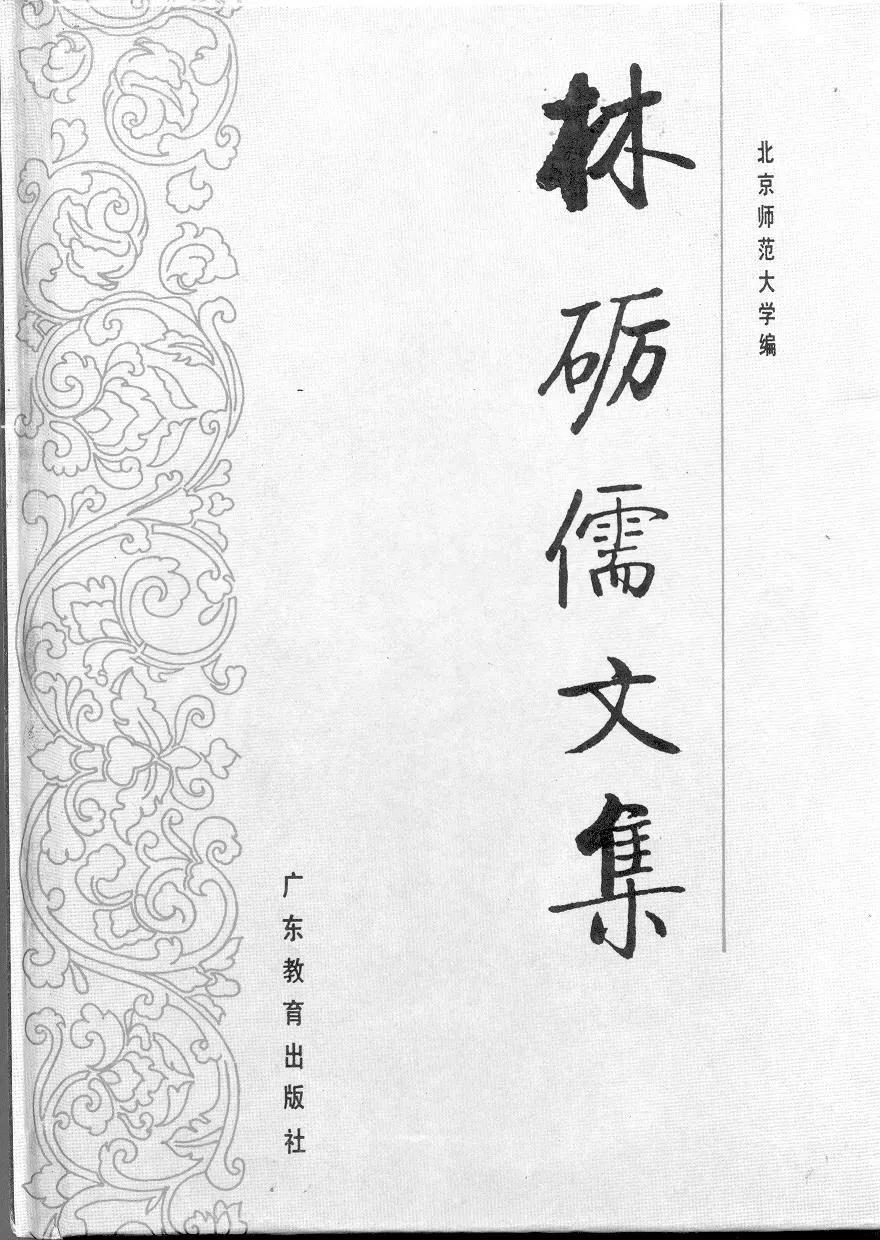

为提升我部学子师范生素养,坚定教育初心,继续砥砺前行,我部开展“探寻百位教育名家”活动。在深入了解教育名家的过程中,把握时代教育发展命脉,完善自身教育理论体系。我部学子以文字、图片、短视频等多种形式来宣传教育名家,第54期由2019级教育技术学专业邹雨凡同学为我们介绍教育家——林砺儒。

教育家资料卡

走进教育名家

清光绪十五年六月二十一日(1889年7月18日),林砺儒出生于一个书香世家。1905年,林砺儒进高州高郡中学堂读书。他学习十分勤奋,各种各样的书都读,曾积劳成疾吐过几次血。

1911年,他以优异成绩毕业,即应信宜县中义学堂之聘到该校任教,同年又参加公费留学日本的考试,选报了东京高等师范学校(现筑波大学),抱定了终身服务教育的决心。

1918年3月,林砺儒从日本回国。

1919年4月,林砺儒到国立北京高等师范大学(后改名北京师范大学)任教授,同年,五四运动爆发了,他支持学生运动,帮助学生办平民学校,办识字班。他对学生说:教育家要培养进步的人格,以适应进步的社会!

1922年9月,林砺儒奉命就任附属中学校主任。在就职演说中,他指出:中学教育是全人格教育。全人格包括文化素养的人格化、思想道德的人格化和理想情操的人格化等等,目的是使中学生人格独立,健全发展。

1922年兼任北京高等师范学校附属中学主任(即校长),首先试行中小学六三三学制,他组织教师自订规章制度、教学计划,自编新教材,介绍和推行新学制,成为我国试行六三三制最早的倡导者和实行者之一。

1925年,五卅惨案中,他着文建议组织援沪工人协会和扺制日货同志会,支持上海罢工工人的正义斗争。

1928年,北京师范大学并入北平大学,称第一师范学院,他任临时院务委员会主席。

1931年,国民党教育部为整顿师大,派了新校长,他被解聘,离开北平师范大学,应国立中山大学校长许崇清的邀请,赴广州,任中山大学教授兼教务长,教师范教育、教学法等课。

1932年,兼广东省立广州师范学校校长。

1937年,勷勤大学改组,教育学院独立为广东省教育学院,他任院长。抗战爆发后,他积极支持中国共产党在学校的地下组织兴办农民夜校,成立战时后方服务队,宣传抗日救国,还亲任战时后方服务队总队长。

1938年,寒假组织全院师生下乡进行宣传;在校内提倡思想自由,学术研究自由,聘请进步教授张栗原、郭大力等到校讲课,邀请进步人士邹韬奋等到校作形势报告;大胆接受被他校开除而且国民党教育部不许转学的进步学生入校学习。皖南事变后,搬迁到桂林的江苏教育学院解聘了一些进步教师,开除了一批进步学生。他欢迎这些师生到文理学院来任教和学习。因此,国民党特务视该校为红色学院、小延安,竟以停发经费相威胁,林砺儒被迫于1941年5月提出辞职。

1941年10月,他到桂林任广西教育研究所导师。

1942年4月,任桂林师范学院教授兼教务长。

1946年,他参加中国民主同盟,国民党教育部为进一步控制桂林师范学院,决定将学院迁往南宁,并撤换院长。他再次被迫辞职。

1947年8月,他到厦门大学任教授,教西洋教育史、国民教育等课,同时,他积极参加罢教、罢课、罢工斗争,支持学生运动。

1949年4月离开厦门大学,取道香港到北平,参加中国人民政治协商会议的筹备会议和第一届全体会议,当选为政协第一届全国委员会委员。新中国成立后,他被任命为中央人民政府教育部中等教育司司长。

1950年兼任北京师范大学校长(至1952年),1952年任中央人民政府教育部副部长。

1954年当选为第一届全国人民代表大会代表,以后连续被选为第二、三届全国人民代表大会代表。

1977年1月20日,林砺儒因患胃癌,医治无效,在北京与世长辞,享年88岁。

思想成就荟萃

01

担任北师大附中校长

1922年9月,林砺儒正式就职。在就职演说中,他指出:"中学教育是全人格教育,其基本任务是文化教育,是人们需要的普通文化修养的最高水平。"他试行"六三三”学制,将原来小学七年、中学四年改为小学六年,初、高中各三年。针对过去教育脱向)离实际的做法,他提出教育应以生活为主,培养学生发现问题、解决问题的能力,并重视给学生以系统的科学知识,在高中增设了第二外国语、解析几何、微积分初步、初等力学、电磁学、分析化学等课程,同时,展开全校普及体育。此外,还聘任了一批有学识、有改革精神的新教员。经过这一系列的努力,高师附中风气好转,质量提高,成为一所全国仰慕的学校。

(1920年代我国中小学学制改革(六三三学制)北京师大附中课程设置)

02

协作筹办勷勤大学

1933年,广东省政府为纪念古应芬(字勳勤),创办勷勤大学,林砺儒应邀参加筹办工作。该大学成立后,由当时广东省主席林云陔兼校长,他任教务长兼教育学院院长。

1937年,勷勤大学教育学院独立为广东省立教育学院。后又改为广东省立文理学院,他继续担任院长,以这间学院为基地,更放手地进行教育改革,在课程设置上打破常规,增添了一批公共必修课,如“新哲学”“经济学”“国际政治等;先后聘请了一批进步教授,如张栗原等到校执教,还邀请著名民主人士邹韬奋等到校作形势报他提倡思想自由,学术研究自由,学生可以组织各种社团,探讨各种问题。他还带领师生下乡进行抗日宣传,开展抗日救亡活动。

(华南师范大学前身:省立勷勤大学)

03

桂林讲学,发表多份著作

1941年10月,林砺儒来到桂林,担任广西教育研究所导师次年4月,改任国立桂林师范学院教授兼教务长。他自知已受国民党特务机关的密切注意,再轰轰烈烈地干一番事业是不可能了于是,在家门贴上一副“读书幸未成君子,学圃犹堪作小人”的对联,以著书立说的方式,继续宣传教育改革的主张。

从1941年到1945年,他相继发表了一系列文章:《怎样做中学校长》、《精神剃须论等。在《精神剃须论》中,这篇文章在《文化杂志》刊登后,刺痛了国民党当局某些人,致使《文化杂志》被迫停刊。特务多次用匿名信对他进行恐吓,但他置之不理。1944年,他写成《教育哲学》一书。

(林砺儒文集)

04

担任新中国政府教育要员

1949年4月,林砺儒离开厦门大学,当选为政协第一届全国委员会委员。接着,又担任了中央人民政府教育部中等教育司司长兼北京师范大学校长;1952年起任教育部副部长,并当选为一、二、三、届全国人大代表。

面对着百废待兴的新中国教育事业,他以忘我的精神投入工作,先后主持起草了(中学暂行规程草案和《师范学校暂行规程》草案,并就少年儿童教育、中学教育、民族教育等问题进行了一系列调査研究,写下中等教育的两个问题)、《了解少年儿童是教育工作的先决条件)、教因材施,材也由教成》等论文,提出从中国的实际出发办好教育的主张。

林砺儒认为“中学时代,少年男女气质未定,教育的可塑性很大,应着眼于少年期的生活引导”,使少年们的人格放射到各方面去。譬如一株树,要让它发育茂盛,就要让它的根向四方八面蔓延,若堵住几向,单让一向伸张,就不能完全发育,所以他认定理想的中等教育是人格的教育。“要全人格的陶冶爱得园满,那么将来个性的分化才算是自然的”。“全人格教育”理念既是对教育的一种认识和理解,也是指导教育行为的系统理念,特别对当下以“唯分数论”有教育意义。通过此次社会实践活动,我深刻了解到了林砺儒先生的生平经历,被他热爱祖国、敢于斗争、无私奉献、发展教育、关爱学生的精神品质所打动。他早年考取日本公费留学,就读于日本东京高等师范学校,至1918年归国,时势让他时刻保抱有忧患意识和救国热情。他清醒地认识到:新的国民,首在教育昌明;教育根基,首在师范教育。因此,他把师范教育作为自己一生精神之安顿,志业之所向。作为一名师范生,我将以林砺儒先生为榜样,学习其为教育奉献一生的精神,提高自身教学水平和学科素养,无私奉献、传播教育。坚定教育是人格和人格的交感。教育家要培养进步的人格,以适应进步的社会,取道甚迂,成功甚缓,然而又坚信其可能。

——2019级教育技术学专业 邹雨凡