编者按

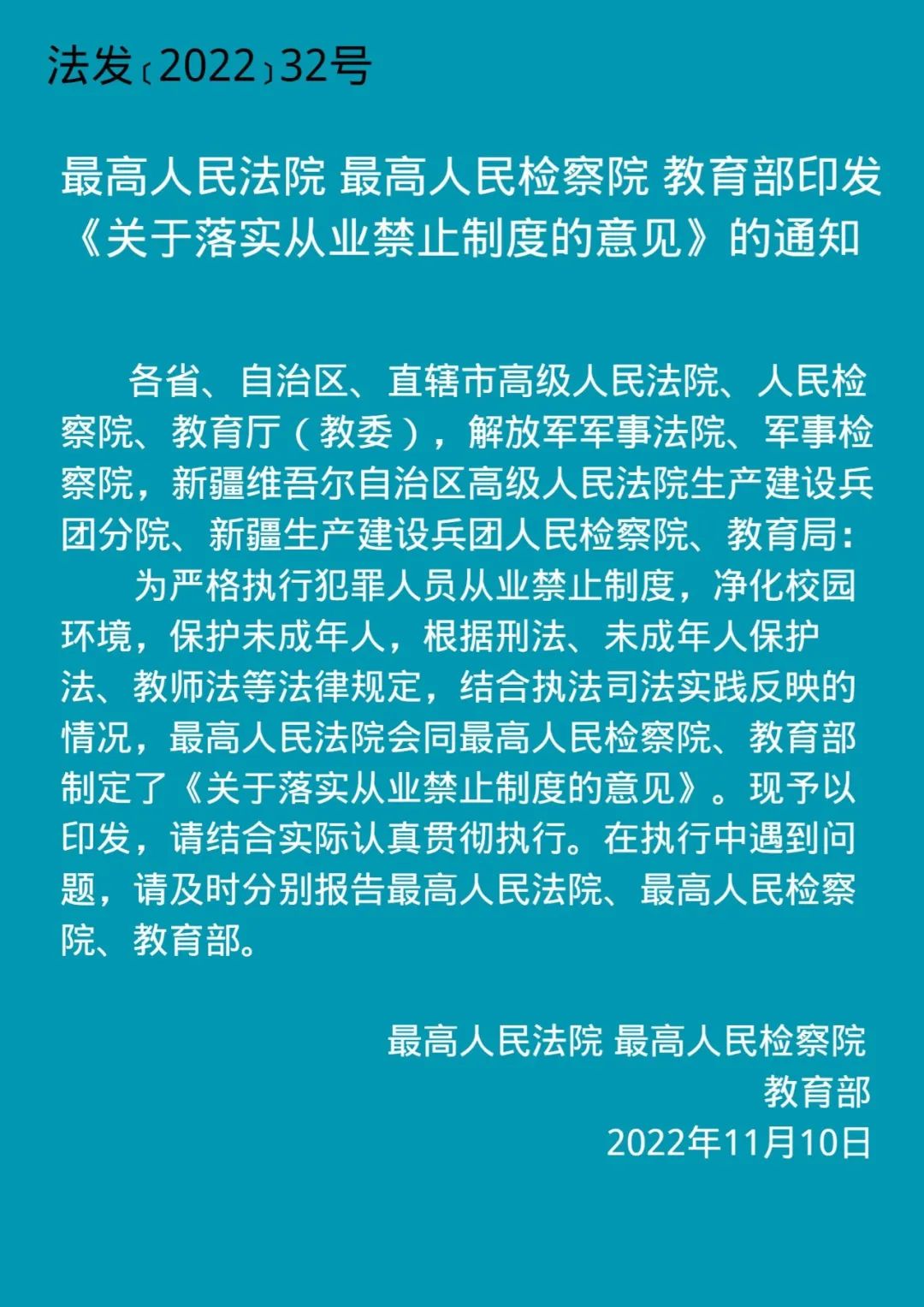

为贯彻落实中共教育部党组印发《关于完善高校教师思想政治和师德师风建设工作体制机制的指导意见》,不断加强《新时代高校教师职业行为十项准则》(以下简称“十项准则”)宣传教育,切实增强广大教师践行职业行为准则的思想自觉和行动自觉。教师工作部特推出师德教育之警示案例专栏,通过梳理教育部公开曝光的违反教师职业行为十项准则典型案例,以案明理,以案释规,帮助大家更加准确地理解把握“十项准则”,树牢师德规范,坚守行为底线,做以德立身、以德立学、以德施教、以德育德的楷模。

警示案例

辽宁大学教师何某性骚扰女学生问题。

2022年7月,何某通过微信多次对学生进行性骚扰被实名举报,经查属实。

案例分析

由上述案例,我们可以看出:

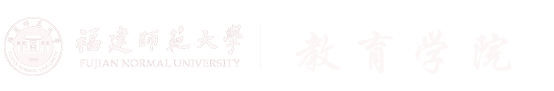

何某的行为违反了《新时代高校教师职业行为十项准则》第六项规定。

处分结果![]()

根据《事业单位工作人员处分暂行规定》《教育部关于高校教师师德失范行为处理的指导意见》等相关规定,给予何某免职处理,调离工作岗位,移交学校纪委立案处理,撤销其教师资格,列入教师资格限制库,撤销其在辽宁大学期间所获各类荣誉、称号。给予其所在学院党总支书记、院长、副书记诫勉谈话,责令院党总支向校党委作书面检讨。

Q反思与领悟

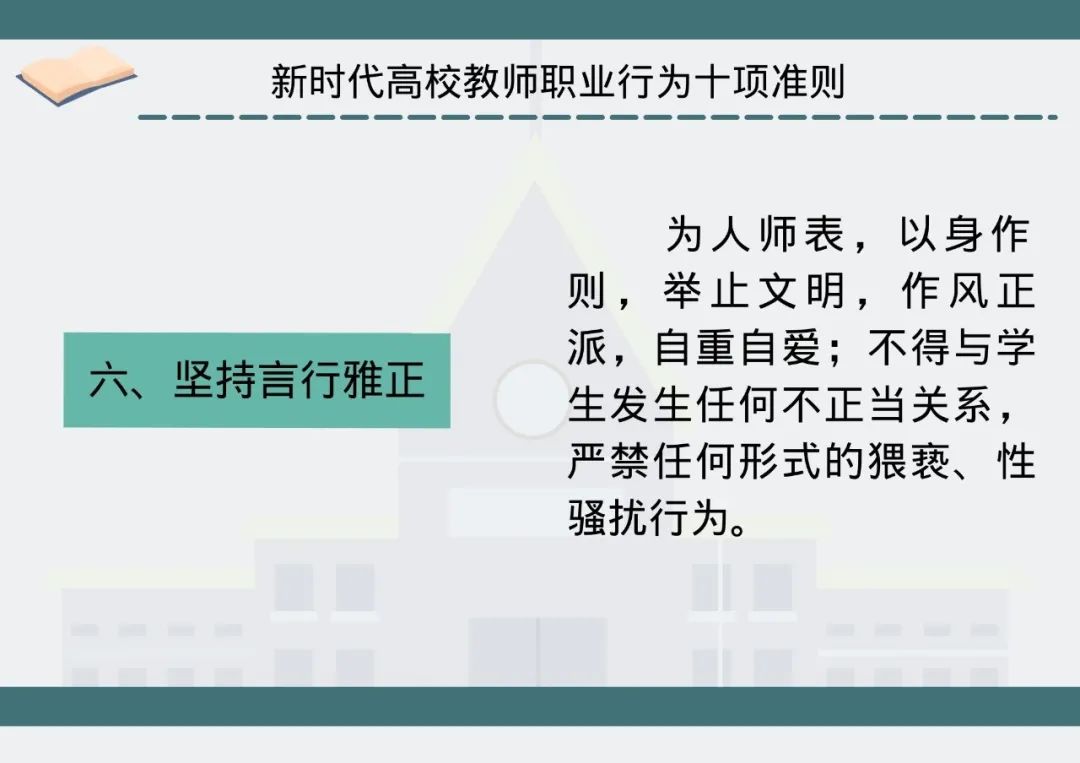

为了杜绝校园性骚扰事件的发生,净化校园环境,构筑良好的师德师风氛围,教育部等三部门联合发布《关于落实从业禁止制度的意见》,再次强调“红线”“底线”,请跟小编一起来看具体内容——

2022年,11月11日,最高人民法院会同最高人民检察院、教育部发布《关于落实从业禁止制度的意见》(法发〔2022〕32号)。《意见》坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平法治思想,按照最有利于未成年人的原则,就依法严格执行犯罪人员从业禁止制度,进一步加强司法保护与学校保护、社会保护的衔接作出了规定,旨在为净化校园环境、加强师德师风建设,切实保护未成年人提供强有力的司法保障。《意见》共10条,主要内容如下:

一是明确了司法机关在办理教职员工犯罪案件中适用从业禁止、禁止令规定的具体规则。《意见》规定,教职员工实施性侵害、虐待、拐卖、暴力伤害等犯罪的,人民法院应当依照《未成年人保护法》第六十二条的规定,判决禁止其从事密切接触未成年人的工作。教职员工实施前述规定以外的其他犯罪,人民法院可以根据犯罪情况和预防再犯罪的需要,依照《刑法》第三十七条之一第一款的规定,判决禁止其自刑罚执行完毕之日或者假释之日起从事相关职业,期限为三年至五年;或者依照《刑法》第三十八条第二款、第七十二条第二款的规定,对其适用禁止令。二是规定了在教职员工犯罪案件的判决生效后,人民法院应当向教育行政部门送达裁判文书。《意见》规定,判决生效后,人民法院应当在三十日内将裁判文书送达被告人单位所在地的教育行政部门;必要时,教育行政部门应当将裁判文书转送有关主管部门。因涉及未成年人隐私等原因,不宜送达裁判文书的,可以送达载明被告人的自然情况、罪名及刑期的相关证明材料。三是明确了人民法院刑事判决与犯罪教职员工所在单位、主管部门处理、处分和处罚的关系。《意见》规定,教职员工犯罪,人民法院作出的判决生效后,所在单位、教育行政部门或者有关主管部门可以依照《未成年人保护法》《教师法》《教师资格条例》等法律法规给予相应处理、处分和处罚。符合丧失教师资格或者撤销教师资格情形的,教育行政部门应当及时收缴其教师资格证书。为切实解决司法实践中遇到的问题,突出对未成年人的特殊、优先保护,《意见》还明确,学校、幼儿园等教育机构、校外培训机构的举办者、实际控制人犯罪,参照本意见执行。下一步,最高人民法院、最高人民检察院、教育部将指导地方各级人民法院、人民检察院、教育行政部门,准确执行刑法、未成年人保护法、教师法和《意见》的有关规定,准确适用、严格执行从业禁止制度,对师德严重违规问题“零容忍”,净化校园环境,为未成年人健康安全成长营造良好环境。

来看文件全文——

最高人民法院 最高人民检察院 教育部关于落实从业禁止制度的意见

为贯彻落实学校、幼儿园等教育机构、校外培训机构教职员工违法犯罪记录查询制度,严格执行犯罪人员从业禁止制度,净化校园环境,切实保护未成年人,根据《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)、《中华人民共和国未成年人保护法》(以下简称《未成年人保护法》)、《中华人民共和国教师法》(以下简称《教师法》)等法律规定,提出如下意见:

一、依照《刑法》第三十七条之一的规定,教职员工利用职业便利实施犯罪,或者实施违背职业要求的特定义务的犯罪被判处刑罚的,人民法院可以根据犯罪情况和预防再犯罪的需要,禁止其在一定期限内从事相关职业。其他法律、行政法规对其从事相关职业另有禁止或者限制性规定的,从其规定。

《未成年人保护法》《教师法》属于前款规定的法律,《教师资格条例》属于前款规定的行政法规。

二、依照《未成年人保护法》第六十二条的规定,实施性侵害、虐待、拐卖、暴力伤害等违法犯罪的人员,禁止从事密切接触未成年人的工作。

依照《教师法》第十四条、《教师资格条例》第十八条规定,受到剥夺政治权利或者故意犯罪受到有期徒刑以上刑罚的,不能取得教师资格;已经取得教师资格的,丧失教师资格,且不能重新取得教师资格。

三、教职员工实施性侵害、虐待、拐卖、暴力伤害等犯罪的,人民法院应当依照《未成年人保护法》第六十二条的规定,判决禁止其从事密切接触未成年人的工作。

教职员工实施前款规定以外的其他犯罪,人民法院可以根据犯罪情况和预防再犯罪的需要,依照《刑法》第三十七条之一第一款的规定,判决禁止其自刑罚执行完毕之日或者假释之日起从事相关职业,期限为三年至五年;或者依照《刑法》第三十八条第二款、第七十二条第二款的规定,对其适用禁止令。

四、对有必要禁止教职员工从事相关职业或者适用禁止令的,人民检察院在提起公诉时,应当提出相应建议。

五、教职员工犯罪的刑事案件,判决生效后,人民法院应当在三十日内将裁判文书送达被告人单位所在地的教育行政部门;必要时,教育行政部门应当将裁判文书转送有关主管部门。

因涉及未成年人隐私等原因,不宜送达裁判文书的,可以送达载明被告人的自然情况、罪名及刑期的相关证明材料。

六、教职员工犯罪,人民法院作出的判决生效后,所在单位、教育行政部门或者有关主管部门可以依照《未成年人保护法》《教师法》《教师资格条例》等法律法规给予相应处理、处分和处罚。

符合丧失教师资格或者撤销教师资格情形的,教育行政部门应当及时收缴其教师资格证书。

七、人民检察院应当对从业禁止和禁止令执行落实情况进行监督。

八、人民法院、人民检察院发现有关单位未履行犯罪记录查询制度、从业禁止制度的,应当向该单位提出建议。

九、本意见所称教职员工,是指在学校、幼儿园等教育机构工作的教师、教育教学辅助人员、行政人员、勤杂人员、安保人员,以及校外培训机构的相关工作人员。

学校、幼儿园等教育机构、校外培训机构的举办者、实际控制人犯罪,参照本意见执行。

十、本意见自2022年11月15日起施行。

以习近平同志为核心的党中央高度重视教师队伍建设工作,党的二十大报告明确指出,要加强师德师风建设,培养高素质教师队伍,弘扬尊师重教社会风尚。各单位要严格贯彻落实党中央关于教师思想政治和师德师风建设工作的决策部署,在常态化开展师德教育的同时加强警示教育,划“红线”,守“底线”,筑“防线”,维护教师职业形象,提振师道尊严。要压实、压细各党组织和行政有关负责人责任,强化责任意识,对落实不到位的进行严肃追责问责,构筑良好的师德师风氛围。

来源:福建师范大学教师工作部网站